中青报·中青网记者 贾骥业 见习记者 梁之圣九牛网

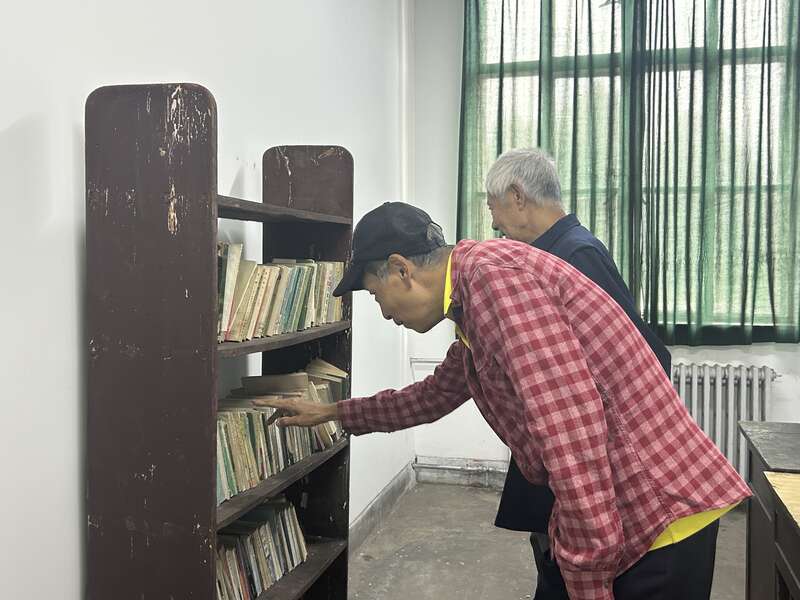

水泥地、木桌椅,绿漆配着白墙,红底上印着白字……站在221基地旧址一分厂的厂房内,朱贵明仿佛回到了几十年前自己在贵州等地建保密厂房的日子。

“我们当时建的就是这样的厂房。”朱贵明说。作为一名退休建筑工人,1954年出生的他,这一辈子都在“建房”,其中有不少像221基地一样一度保密,比如原“国营132厂”、原“061基地”等。

7月24日,中青报·中青网记者在参加“活力中国调研行”主题采访活动时来到位于青海省海北藏族自治州海晏县西海镇的221基地旧址,刚好碰到了正在参观的朱贵明。在这看了一圈下来,他最大的感受是“震撼”。“咱们国家自力更生、自主研发,把‘两弹’做了出来,使我国的国防力量上升到一个更高层面,为中国人民长了志气,这非常不简单。”朱贵明对记者说。

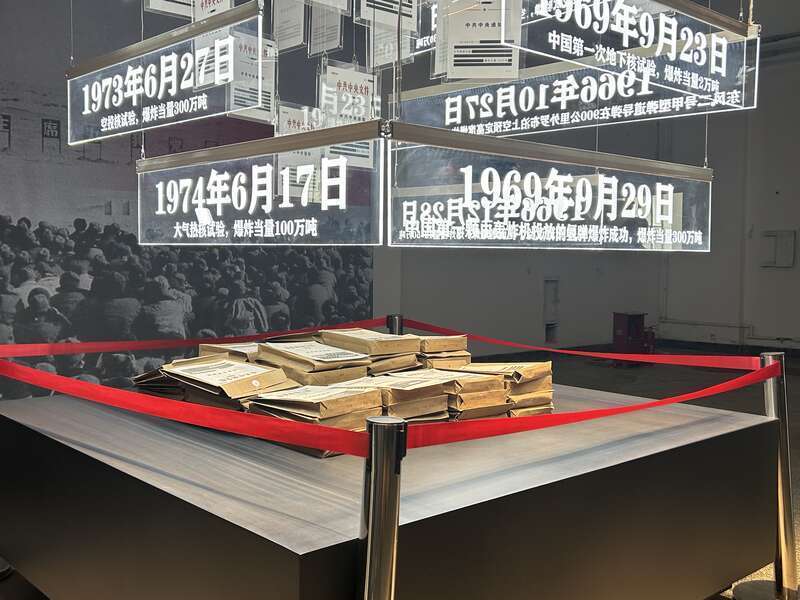

221基地,全称为“中国第一个核武器研制基地”,这里成功研制出我国第一颗原子弹和氢弹,孕育形成了伟大的“两弹一星”精神。1995年,221基地正式退役,整体移交海北州政府,并定名为西海镇。2001年,基地旧址被确定为第五批全国重点文物保护单位。

2020年以来,国家文物局等部门下达中央财政资金两亿多,用于文物保护重点项目,有力推进221基地旧址保护利用。近年来,海北州在基地旧址展示利用、文旅融合方面不断探索,让文物活起来、让历史活起来,很多游客慕名而来。

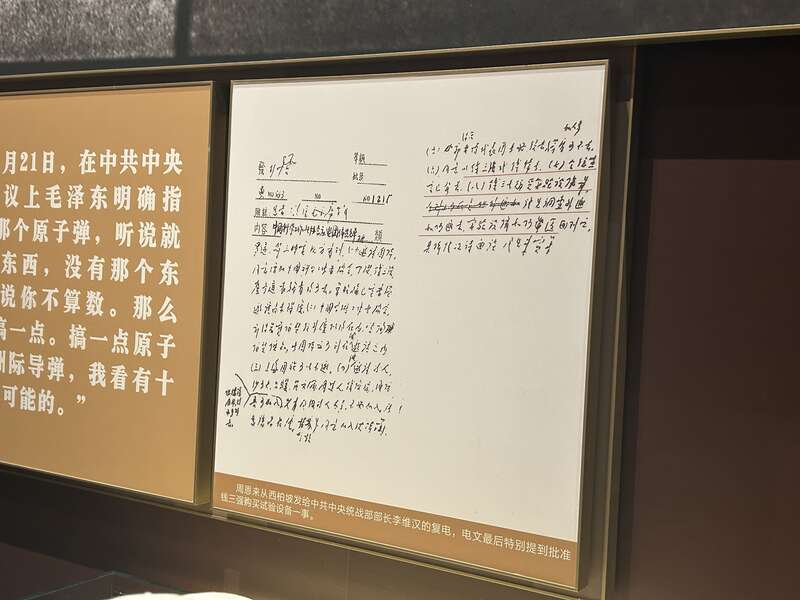

记者在221基地旧址一分厂的“102车间”看到,不少老物件又回到了这里,它们来自中国工程物理研究院、中核集团等单位。同时,车间还设置沉浸式影院,通过多块电子大屏密集中呈现当年的影像图片、人物事件,带领大家“穿越”回上世纪五六十年代。

在朱贵明看来,将这些曾经神秘的国防装备制造基地向大众开放,是非常好的一种文旅探索和尝试。“现在很多国防建设项目已经不再使用,开发出来供游客参观九牛网,能更好地发挥它的价值,尤其是对于小孩子的国防教育,有积极意义。”他说。

在221基地旧址一分厂的“105大楼”,记者见到了来旅游的杨梓同。他今年10岁,来到原子城之前,只在课堂上听老师说过“两弹一星”。这次来青海旅游,能身临曾经的核武器制造基地,令他非常兴奋。

“我印象最深刻的是车间里展示的各种制造装备,好像‘看’到了物资匮乏的过去。”杨梓同对记者说,“正是有了这些前人的付出,才有了我们现在的生活。”

近年来,西海镇积极打造“中国原子城”红色文化品牌,形成“红色研学+绿色生态+民族团结+国防教育”的“红色+N”研学路线,红色文化旅游呈现持续升温态势,曾经神秘且“安静”的221基地,如今变得越来越热闹。

来源:中国青年报客户端九牛网

富灯网提示:文章来自网络,不代表本站观点。